Seit Kurzem gibt es in der Kaleidoscope Plattform Kalcium die Möglichkeit, eine Oberfläche (GUI) einzusetzen, die gendergerechte Sprache nutzt. Wie und warum es dazu kam, und welche besonderen Herausforderungen im Projekt zu lösen waren, lesen Sie in diesem Interview mit Anna Rudzka-Halas und Isabella Özerdem, die die treibenden Kräfte am Weg hin zur "Inklusiven Kalcium Lokalisierung" waren.

Das Interview führte Anita Wilson.

Als Erstes interessiert mich natürlich, aus welchen Beweggründen – persönlicher oder beruflicher Natur – ihr an diesem Projekt zur inklusiven Sprache in der Kaleidoscope Group mitgemacht habt!

Isabella: Als Linguistin interessiere ich mich einerseits natürlich generell für Sprache und den Wandel der Sprache. Andererseits war auch der Workshop mit Simone Burel (Anm.: Dr. Simone Burel von der diversity company) ein großer Ansporn, der mir weiteren Input gegeben und mein Interesse noch mehr geweckt hat, in unserem Arbeitskreis zu "Inklusiver Sprach" mitzuarbeiten.

Anna: Auch ich bin studierte Linguistin und Konferenzdolmetscherin und ich finde, das ist einfach ein tolles Projekt, das mir persönlich viel bedeutet. Zum einen ist es ein gesellschaftlich wichtiges Thema, zum anderen ist es für mich als Linguistin interessant zu beobachten, wie der Sprachgebrauch die Realität verändern kann.

Der Arbeitskreis hat sich aus dem Wunsch herausgebildet, das Unternehmen noch inklusiver zu gestalten und dem Thema Diversity den Raum zu geben, den es verdient. Schließlich haben wir nicht nur einen sehr hohen Frauenanteil. Viele von uns stammen nicht aus Österreich, und bringen ganz unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrungen mit. Diese Vielfalt galt es nun auch in unserem eigenen sprachlichen Auftritt umzusetzen.

Sozusagen als Zusatznutzen haben wir in diesem Arbeitskreis ja auch ein Servicepaket rund um Beratung für unsere Kund:innen zum Thema Inklusive Sprache entwickelt. Damit helfen wir Unternehmen dabei, größeren Augenmerk auf Inklusivität oder zumindest das Thema gendergerechte Sprache zu setzen.

Anna: Ja, wir bieten unseren Kund:innen dieses Servicepaket an und haben diese Empfehlungen auch bei uns im Unternehmen selbst umgesetzt. Irgendwann kamen wir zu dem Punkt, an dem wir eigentlich alles durchgearbeitet hatten, was wir an Material haben. Dann blieb nur noch der wahrscheinlich größte Brocken übrig, nämlich unsere eigene Software.

Erinnert ihr euch noch, wie die Schritte aussahen, bis es zu diesem Projekt "Gendergerechte GUI für Kalcium" kam?

Anna: Wir haben uns 2023 intensiv intern mit dem Thema beschäftigt und haben zuerst Styleguides für die eigene interne und externe Kommunikation erstellt. Das betraf unser Intranet, unsere Marketingunterlagen, Website, Präsentationen, usw.

Dann haben wir uns gefragt, wieso soll unser Produkt nicht auch diese gendergerechte Sprache sprechen? Das war uns im Arbeitskreis ein Anliegen.

Isabella, wenn du ein bisschen zurückdenkst, haben das alle im Unternehmen so gesehen?

Isabella: Klarerweise gab es da teils heftige Diskussionen. Das ist – wie es halt auch gesamtgesellschaftlich ist – kein Thema, das alle ganz oben auf der To-Do-Liste stehen haben.

Am Ende des Tages handelt es sich um einen strukturellen Wandel. Es ist ein Thema, das nicht davon abhängig gemacht werden soll, wie die eigene, persönliche Sicht dazu ist. So haben wir es auch im Unternehmen gesehen und kommuniziert, und denken, wir haben den Großteil des Teams überzeugen können, dass es sich um ein sinnvolles Projekt handelt.

Wenngleich wir niemanden zwingen, inklusive Sprache zu verwenden, sondern alle dazu ermutigen!

Anna: Ein ganz wichtiger Aspekt des Projekts war es generell, den Kolleg:innen Hilfestellungen anzubieten. Denn es war auch so, dass auch Personen, die dem Thema gegenüber sehr positiv eingestellt waren, einfach nicht wussten, wie sie ihren täglichen Sprachgebrauch ändern können.

Wir haben analysiert, welche Wörter und Phrasen wir im Unternehmen besonders oft verwenden und ein inklusives Glossar verfasst, in dem wir alternative Formulierungen und Beispiele für Umformulierung der ganzen Sätze und Passagen zur Verfügung gestellt haben.

Wenden wir uns den Anfängen des GUI-Projekts zu. Es kamen natürlich Bedenken auf, ob die GUI dann noch userfreundlich ist, intuitiv und einfach bedienbar. Wie seid ihr damit umgegangen?

Anna: Wir haben auf jeden Fall gesagt, nachdem das ein für manche Personen polarisierendes Thema ist, wollen wir das als eine Möglichkeit und Chance sehen, aber nicht als eine Verpflichtung. So kam es zur Lösung als eine Art "Skin", die von Unternehmen eingesetzt werden kann, aber nicht muss.

Und gleichzeitig herrschte bei unserem Product Team, glaube ich, Besorgnis, dass das für sie, als ohnehin schon sehr ausgelastetes Team, viel mehr Arbeit bedeutet.

Dieses Bedenken konnten wir zerstreuen, da wir als "Team Gendergerechte Sprache" möglichst viele Arbeiten übernommen haben, sodass für die eigentlichen Produktverantwortlichen möglichst kein bis nur minimaler Arbeitsaufwand angefallen ist.

Isabella: Es war uns ein großes Anliegen, aufzuzeigen, dass es durchaus möglich ist, auch eine Plattform-Oberfläche inklusiv und gendergerecht zu gestalten.

Könnt ihr erklären, wie ihr technisch vorgegangen seid?

Anna: Für die erste Prüfung und Einschätzung des Scopes haben wir die Ausgangsdateien im .XLIFF Format aus der Entwicklungsabteilung erhalten. Diese haben wir auf die online Plattform Globalreview hochgeladen. Wir hatten damals über den Sommer eine Praktikantin bei uns, eine Masterstudentin der Translationswissenschaften. Sie hat anfangs alle betroffenen Segmente identifiziert.

Um Ausmaß und Art der Änderungen verstehen zu können, haben wir anschließend nur nach den geänderten Segmenten gefiltert und diese online gesichtet. Unsere finale Version haben wir in Globalreview eingearbeitet.

Für die finale Lokalisierung und Revision wurde uns vom Products-Team ein Export der Oberfläche im .RESX Format zur Verfügung gestellt.

Isabella: Diesen Export haben wir in Trados Studio im "Translation"-Schritt bearbeitet. Wir sind so vorgegangen, dass wir zuerst den Ausgangstext in den Zieltext kopiert und die zu ändernden Segmente anhand der älteren Version in Globalreview eingearbeitet haben. Im "Review"-Schritt haben wir danach alle geänderten und nicht geänderten Segmente nochmals geprüft.

Für alle weiteren Versionen haben wir mittels Perfect Match in Trados Studio die neuen oder geänderten Strings ermittelt und bearbeitet. An das Products-Team liefern wir zum Schluss die gendergerecht lokalisierten .RESX Dateien zurück.

Anna: Wir haben inzwischen auch schon Erfahrungswerte gesammelt: bisher mussten ca. 2-3% der Texte in der jeweils nachfolgenden Version neu korrigiert werden.

Beschreibt doch bitte die Projektschritte genauer. Was war Schritt für Schritt zu tun?

Anna: Wichtig ist vorweg, dass wir hier immer über die deutsche Version der GUI sprechen. Das Thema trägt ja in einer Software tatsächlich im Deutschen viel mehr Konsequenzen mit sich als im Englischen.

Das heißt, unsere Richtlinien und unsere Strategien haben sich sehr am Deutschen orientiert, weil im Englischen viel weniger nachzubessern war. Aber wir haben im Zuge des Projekts erkannt, dass auch die englische Oberfläche eine Überarbeitung verträgt.

Als erster Schritt hat tatsächlich der linguistische Review der englischen Oberfläche stattgefunden. In diesem Schritt wurden eine Handvoll Termini und Formulierungen ausgemerzt. So kamen wir zu einer sauberen Ausgangsversion.

Isabella: Genau. Danach haben wir uns auf die deutschsprachige Oberfläche konzentriert. Unsere Praktikantin bekam die Aufgabe, die deutsche Oberfläche, die wir ausgespielt haben, zu sichten. Das beinhaltete die Prüfung, wie viele Strings überhaupt betroffen sind. Unsere Oberfläche war circa 30.000 Wörter groß und es handelte sich um rund 8.500 Strings. Von diesen waren immerhin ca. 1.100 Strings tatsächlich nicht gendergerecht formuliert.

Anna: Da dann noch ein bisschen Zeit übrig geblieben ist, bekam sie zusätzlich die Aufgabe, diese Strings nach unseren allgemeinen Firmenrichtlinien zu bearbeiten. Im Anschluss haben wir uns noch mal als das "Team Gendergerechte Sprache", also wir drei, zusammengesetzt und uns angesehen, ob diese Überarbeitung bereits ausreicht.

Da kam es zur ersten etwas negativen Überraschung für das Team, nicht wahr?

Anna: Ja, denn es stellte sich heraus, dass die Strategien, die wir für andere Texte auserkoren hatten, wie die Neutralisierung zum Beispiel – also die Umschreibung oder Umformulierung der Texte – die zum Beispiel bei Websitetexten oder Prospekten kaum ein Problem darstellte, auf der Softwareoberfläche einfach nicht so gut funktioniert.

Die Texte sind ja ganz kurz, sehr prägnant und müssen sehr eindeutig sein. Da bleibt weder viel Platz auf der Softwareoberfläche, noch erlaubt die oberste Regel der Eindeutigkeit viel Kreativität. Daher mussten wir im nächsten Schritt all diese Strings nochmals bearbeiten.

Isabella: Unsere zweite Strategie war dann, die Partizipform zu benutzen, also zum Beispiel statt Übersetzer das Wort Übersetzende zu nutzen. Aber da sind wir draufgekommen, dass sich das bei kurzen Texten, die teilweise nicht immer sehr gut verständlich sind, nicht optimal liest. Da mussten wir dann schweren Herzens doch die Form mit ":", also "Übersetzer:innen", verwenden, die wir eigentlich nicht so gerne benutzen.

Bei einem Projekt dieser Größe mussten wir uns einfach die Frage stellen: Wie finden wir einen gangbaren Weg, der uns nicht bei jedem Segment wieder vor ein neues Problem stellt. Ich glaube, das ist uns gelungen!

Aber wir haben tatsächlich zwei weitere Korrekturschritte gebraucht, bis wir die finale Version erstellen konnten. Bei jeder Entscheidung für eine Variante ging es ja auch noch darum, diese in allen Strings durchzuziehen!

Ich kann mich noch an diverse Besprechungen erinnern, in denen wir dachten, eine Lösung gefunden zu haben, nur um dann auf weitere Strings zu treffen, bei denen diese Lösung überhaupt nicht funktioniert. Fallen euch dafür Beispiele ein?

Isabella: Ich glaube, dass einer davon "anbieterspezifisch" war. Da haben wir lange überlegt, wie wir diesen "Anbieter" umformulieren können. Da mussten wir auch Rücksprache mit dem Product Team halten, um zu verstehen, was mit diesem Begriff genau gemeint war. Und ganz lebhaft erinnere ich mich auch noch an Komposita, also wenn dann 2-3 Bindestriche in einem Segment vorkommen und dann fügen wir noch einen ein. Das wird fürs Auge schwierig! Aber auch da haben wir Lösungen gefunden.

Anna: Ein gutes Beispiel war hier die "Kundenprojektmanagergruppe". Die haben wir aufgelöst als "PM-Gruppe der Kund:in". Mit "Kund:in" sind wir zwar nicht so super zufrieden, aber einmal dafür entschieden wollten wir diese Lösung konsequent durchziehen.

Isabella: Aufgrund der Natur des Textes waren wir einfach viel eingeschränkter als zum Beispiel bei Marketingtexten, bei denen wir viel mehr Freiheit haben. Natürlich ist nicht jede unserer Lösungen zu 100% ideal. Ich glaube aber auch nicht, dass das unbedingt das Ziel sein muss.

Gab es noch weitere Herausforderungen? Wie sieht es denn mit Updates und Upgrades aus?

Anna: Das Projekt ist nie ganz abgeschlossen, solange unsere Software weiterentwickelt wird. Wir haben mehrere Updates und Upgrades pro Jahr, bei denen jedes Mal geprüft werden muss, welche Strings hinzugekommen sind. Wir haben einen neuen Prozessschritt in die Lokalisierung eingebaut: zuerst erfolgt die Prüfung, ob die neuen Strings im Ausgangstext inklusiv formuliert wurden. Ist das nicht der Fall erfolgt zuerst die gendergerechte Lokalisierung für die inklusive GUI-Variante.

Worauf müssen Kund:innen, die jetzt hoffentlich Interesse haben, diese Lokalisierung zu implementieren, gefasst sein?

Anna: Im Rahmen des Projekts war es nicht möglich, eine inklusive Variante der Doku und der Onlinehilfen umzusetzen. Da sind wir im Projekt an unsere Grenzen gestoßen, weil schon alleine der Review der Oberflächentexte sehr viel Arbeit war und sich über lange Zeit gezogen hat.

Diese Einschränkung bedingte also, so nah am Ausgangstext zu bleiben wie möglich. Denn es muss für User:innen trotzdem erkennbar bleiben, um welche Stelle an der Oberfläche es sich handelt oder über welche Funktionalität sie eine Frage haben.

Wir sind gespannt, ob uns das immer gelungen ist, und freuen auf das Feedback jener Unternehmen, die sich für diese Lokalisierungsvariante entscheiden werden. Wir werden sicher viel daraus lernen und Anpassungen vornehmen.

Wie kommen Unternehmen, die Quickterm bereits im Einsatz haben, an die neue GUI-Variante?

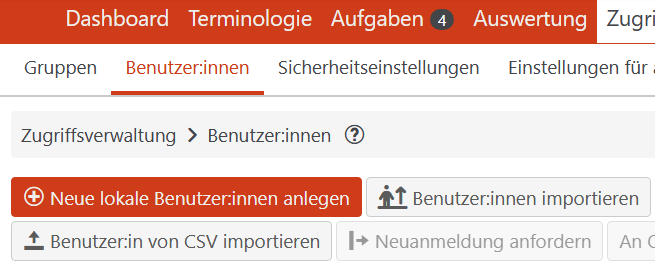

Isabella: Die Lokalisierung kann als "Inclusive UI" von unserem Downloadbereich Golden Releases im Ordner "Kalcium" heruntergeladen werden.

Kalcium Quickterm ist ein Terminologiemanagement-System. Könnt ihr noch ganz kurz ein bisschen drüber erzählen, wie gendergerechte Sprache in unsere unternehmensinternen Inhalte Einzug gefunden hat?

Anna: Um die Verwendung gendergerechter Sprache einerseits zu unterstützen und um sie andererseits prominenter zu machen, haben wir uns entschlossen, dass die inklusiven Varianten immer die präferierte Form in unseren firmeninternen Terminologiedatenbank sind. Wir haben meist zwei gendergerechte Varianten eines Terms pro Eintrag, die wir als empfehlenswert eingestuft haben. Nicht-inklusive Varianten sind als verboten markiert.

Nicht-inklusive Termini, die in der Standard-GUI vorkommen, haben wir als "Products only" hinterlegt. So ist klar, dass es nur einen ganz konkreten Anwendungsfall für sie gibt.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage an euch. Derzeit hören wir immer wieder, dass Diversity-Bemühungen in Unternehmen ausgebremst werden. Wie seht ihr das: Welchen Nutzen hat ein Unternehmen, sich für die "inklusive Skin" der Oberfläche zu entscheiden?

Isabella: Durch die Verwendung gendergerechter Sprache sprechen Unternehmen ein breiteres Publikum an. Meiner Meinung nach verkleinern sich Unternehmen dadurch nicht, sondern vergrößern in Wahrheit ihren Radius, und inkludieren Menschen, die sich vielleicht anders nicht angesprochen fühlen würden. Insofern ist das sicherlich eine vorteilhafte Unternehmensentscheidung.

Anna: Es gibt auch Studien, die zeigen, dass jüngere Generationen proaktiv nach einem inklusiven Umfeld suchen, und dass die inklusive Ansprache für sie normal ist. Daher denke ich, dass die Unternehmen, denen das Thema wichtig ist, die besten Talente für sich gewinnen werden können.

In diesem Sinne: Einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert. Wir sind sehr gespannt auf Feedback und Erfahrungsberichte. Danke für das Gespräch!

Isabella Özderem

ist seit 2021 im Unternehmen als Senior Projektmanagerin tätig. Sie managt Übersetzungs- und Lokalisierungsprojekte, und ist zusätzlich für das Thema Dolmetschungen zuständig.

Anna Rudzka-Halas

arbeitet seit 2012 in der Kaleidoscope Gruppe und seit 2017 als Teamlead Translation Projects. In ihrer Rolle ist sie für den Erfolg von Kund:innen und Projektmanager:innen im Language Services Team verantwortlich. Zusätzlich verantwortet sie die Bereiche Wissensmanagement und Mitarbeitendenqualifikation.